您现在的位置是: 首页 - 菌类文化 - 菇民戏的历史 菌类文化

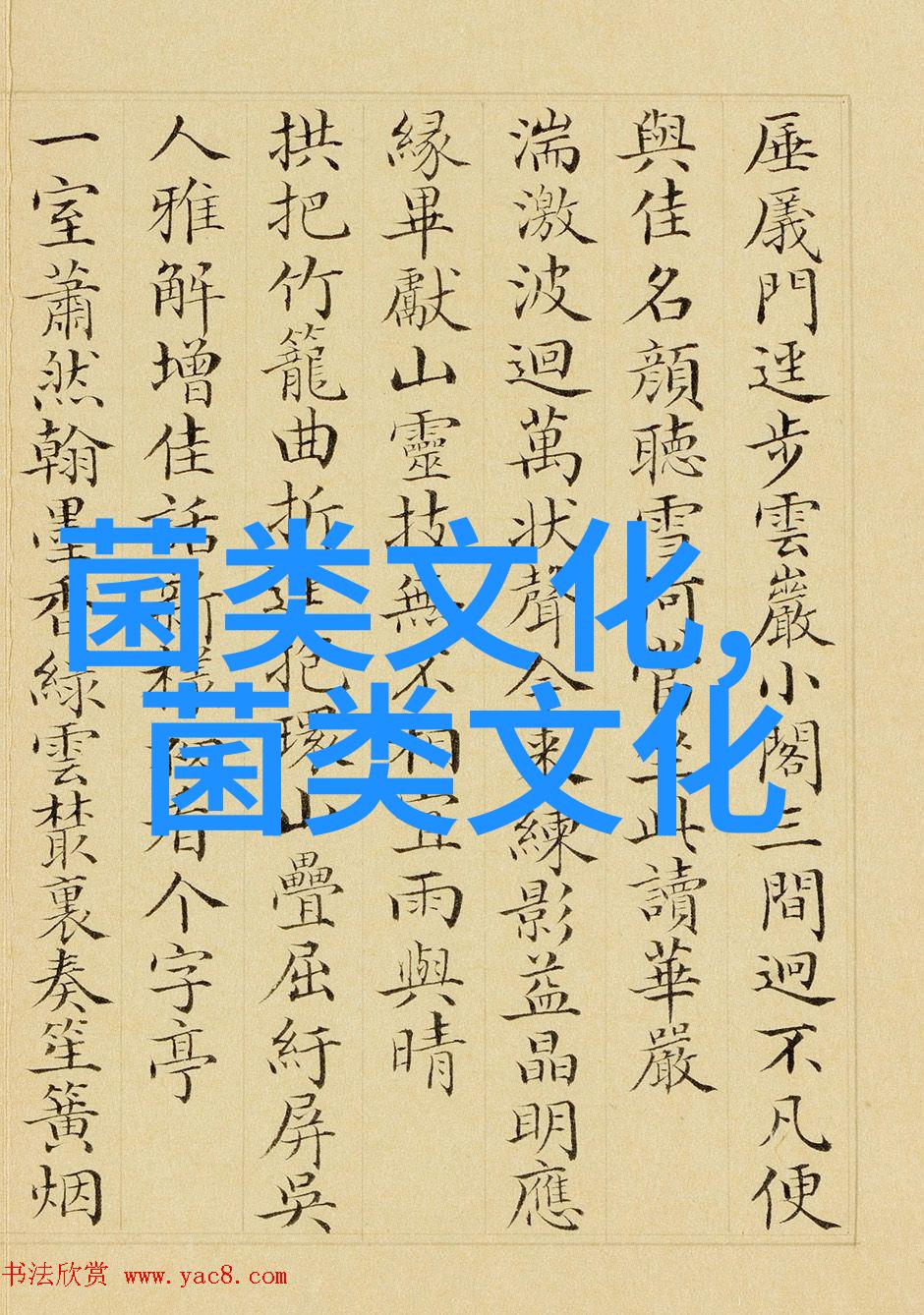

菇民戏的历史

2024-12-31 【菌类文化】 0人已围观

简介景宁畲族自治县的菇民戏,形成于明代,盛行于清末,流传于庆元、景宁、龙泉一带菇民区,以庆元二都的菇民戏最负盛名,也称二都戏。因其起源于菇民聚居的庆元东部二都(今荷地镇一带)而得名。 当年主要戏班有雁溪村何升烈等于清光绪年间组建的新舞台工班。曾演出于中国福建、江西、广东、等省,后改为新连昌班。有20年建于黄湖乡柳八际村的新锦唱班。曾到福建省浦城及本省10余县演出。解放后改名柳八际班

景宁畲族自治县的菇民戏,形成于明代,盛行于清末,流传于庆元、景宁、龙泉一带菇民区,以庆元二都的菇民戏最负盛名,也称二都戏。因其起源于菇民聚居的庆元东部二都(今荷地镇一带)而得名。 当年主要戏班有雁溪村何升烈等于清光绪年间组建的新舞台工班。曾演出于中国福建、江西、广东、等省,后改为新连昌班。有20年建于黄湖乡柳八际村的新锦唱班。曾到福建省浦城及本省10余县演出。解放后改名柳八际班,逢年过节常到县内及邻县城乡演出,深受菇民喜爱。 菇民戏曾于期间中断,龙南乡下田村为弘扬菇乡文化,于2008年开始创办菇民戏班,收集唱词,请民间老艺人执教,使中断多年的菇乡花鼓戏重返舞台。一直以来,英川等地流传着“柳八际、柳八际,代代儿孙都做戏”的顺口溜。

标签:

菌类文化